Die biblische Maria Magdalena ist eine schillernde Figur. Im Neuen Testament wird sie als erste Zeugin der Auferstehung überliefert. Sie gilt manchen als Jüngerin und ihre Unbekanntheit damit als Symbol der Unterdrückung der Frau in der Kirche. In der katholischen Interpretation wurde sie hingegen lange als Sünderin und Prostituierte gelesen und ist passenderweise Schutzpatronin der Frauen, der Verführten, der reuigen Sünderinnen, Schüler, Studenten und Gefangenen.

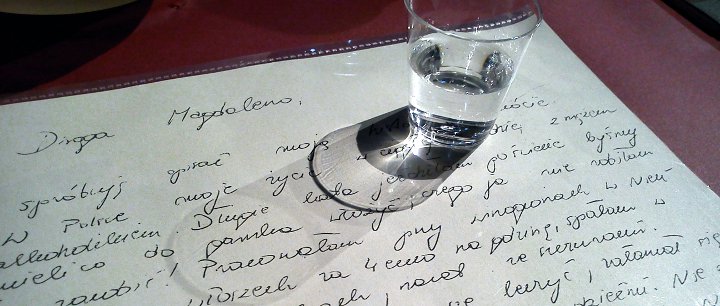

Beim Freischwimmer Festival präsentierten mariamagdalena und Gäste nur ein einziges Mal „Bis dass der Tod uns scheidet“. mariamagdalena ist hier die künstlerische Identität von Magdalena Chowaniec, ihr Stück verlangte Abendgarderobe und versprach eine polnische Hochzeitsfeier.

Und die wurde es dann auch: Über zwei Stunden vollgestopft mit kitschiger Musik, einem halbseidenen Zeremonienmeister, wildem „Disco Polo“ und peinlichen Spielchen. Dazwischen Vodka und saure Gurken. Das Publikum durfte die Rolle der zahlreichen Freunde und Verwandten einnehmen, an der Festtafel, mittendrin platziert, nicht auf die Ränge verbannt. Als hätte es einen Beweis gebraucht, mit welcher besonderen Qualität Theater Situationen kreieren kann. (Exkurs: Im medialen Rausch rund um Wim Wenders‘ „Pina“ tauchte tatsächlich immer wieder auf, wie sehr der 3D-Film nun endlich dem Raum der Bühne gerecht werden könne. Der Diskurs um die immersive Qualität des Films und die Aura des Theaters wird wohl ewig weitergehen.)

Die Simulation einer mittelmäßigen Hochzeitsfeier war perfekt: Man kennt kaum jemanden, die Musik macht Kopfschmerzen, die Reden sind peinlich und man hofft, nicht für irgendein vulgäres Spiel auf die Bühne gezerrt zu werden. Vielleicht liegt genau hier die Leistung von „Bis dass der Tod uns scheidet“: Wo liegt denn eigentlich der Unterschied zur echten Hochzeit? Eine rituelle, öffentliche Inszenierung von Emotionen kann man wohl in jedem Fall unterstellen. Die ewige Frage nach Authentizität wird weder auf einer Hochzeitsfeier noch auf einer Theaterbühne beantwortet werden. Und gleichzeitig erheben wir beides in einen besonderen Status, der „schönste Tag des Lebens“ und die große Bühne der Hochkultur sind der Stoff aus dem die Träume sind.

Aber soll diese basale Kritik von Inszenierungsformen wirklich das Ziel der bunten Performance sein? Das Publikum, das sich zunächst fröhlich auf den Zirkus eingelassen hatte, wartete jedenfalls deutlich auf einen Bruch in der großen Show. Doch der kam nicht. Ein paar eingestreute Klischees („Pjotr baut für eine deutsche Zeitarbeitsfirma Fertighäuser zum Niedriglohn“) deuten müde ein Dilemma um prekäre osteuropäische Biografien an. Die Braut, die „schon immer von der Kunst geträumt hat“ und sich dem brotlosen zeitgenössischen Tanz widmet – ein winziges selbstreflexives Augenzwinkern. Man ist versucht, in die Rolle der Braut, die zwischendurch in einer kleinen Zaubershow eine polnische Flagge „gebiert“, irgendeine Aussage über Weiblichkeit hineinzudeuten, aber auch das bleibt Fragment.

mariamagdalena und Gäste haben ihr Publikum mit Engagement und Vodka erfolgreich in eine Situation implantiert. Doch die Szene fand weder einen Bruch noch eine Überspitzung und blieb ohne Aussage. Vielleicht war Leere das gesuchte Thema.