Bild: X Verleih AG (Alle Rechte vorbehalten)

I‘m not a f**king princess ist einer dieser Filme, an denen der autobiografische Hintergrund zwangsläufig fasziniert: Die Regisseurin Eva Ionesco wurde von ihrer ehrgeizigen Mutter mit elf Jahren als Aktmodell missbraucht. Und das im großen Stil und mit viel Erfolg: Der italienische Playboy (1976) und auch DER SPIEGEL (1977) druckten die Skandalbilder. Die von der Kunstszene der 70er besessene Fotografin Hannah wird nun von Superstar Isabelle Huppert als eiskalte Diva gezeigt. Damit ist dem Regiedebüt Aufmerksamkeit gewiss.

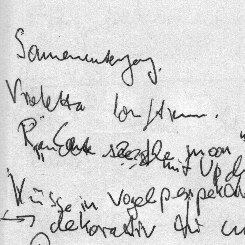

Dass das Mädchen, das im Film Violetta heißt, von der Mutter in Posen und Situationen inszeniert wird, die sie selbst nicht versteht und dennoch die Aufmerksamkeit genießt, die ihr zuteil wird, ist schnell erzählt. Die Kritik an dem pädagogischen Fehlgriff muss nicht einmal explizit erfolgen. Violetta lebt mit ihrer Mutter Hannah und ihrer Ur-Großmutter Mamie in prekären Verhältnissen in Paris. Aus Geltungssucht aber auch Geldnot bezieht Hannah ihre Tochter immer mehr in die erotisch-morbiden Fotoshootings in ihrem improvisierten Atelier mit ein. Großer Erfolg stellt sich ein, aber nach anfänglichem Interesse an der Welt der Mutter bleibt auch der Protest Violettas nicht aus. Das Mädchen verliert zunehmend den Anschluss zu Freunden und Schule, während Hannah trotz Eingriff einer Sozialarbeiterin nicht aufhört, die Fotos zu vermarkten. Zentral ist das komplexe Verhältnis der beiden, wechselnd zwischen Liebe und Geschäftssinn, Naivität und Verblendung.

Tatsächlich interessant aber wird es, wenn der Blick der Filmkamera und unsere Perspektive als Zuschauer ins Spiel kommen. Schließlich ist diese Geschichte über Inszenierungen wiederum für uns inszeniert. Und der Kontext, in dem Bilder entstehen und gezeigt werden, scheint elementar wichtig zu sein. Schon beim Filmtitel, der im Original My Little Princess lautet, hat sich der deutsche Filmverleih anscheinend lieber für die rebellische Einordnung I‘m not a f**king princess entschieden.

Dafür dass der Film den Entstehungsprozess von Bildern rekonstruiert und kritisiert, erliegt er selbst an vielen Stellen der Lust der Ästhetisierung. Glamouröse Kostüme und morbide Kulissen sind eben nicht nur für Hannahs Fotokamera interessant, sondern auch für die Filmkamera (geleitet von Jeanne Lapoirie). Und wenn Violetta und Hannah in perfekter Symmetrie in Leinen gehüllt im Gegenlicht dahinsinken, tun sie das nur für uns. Eine Portion Musik tut ihr Übriges, ein Rundum-Retro-Paket zu schnüren.

Die Frage ist: Funktioniert die Reflexion über die Kontextualisierung der Bilder? Wenn Hannah alle Bedenken mit „Aber es ist doch Kunst“ erschlägt, möchte man diese Rechtfertigung nicht gelten lassen. Aber was ist mit der jungen Schauspielerin Anamaria Vartolomei, die im knappen Kostüm unter der Leitung von Regisseurin Eva Ionesco agiert? Versteht sie wohl ihre komplexe Rolle in diesem Film? Die Ausbeutung, die Eva Ionesco erfahren hat, darf man nicht gleichsetzen mit einer Rolle in einer professionell geleiteten Filmproduktion. Aber ein Film, der sich mit diesen Bildern und ihrer Entstehung beschäftigt, darf die eigene Produktion nicht ausblenden.

I‘m not a f**king princess stellt seine Gemachtheit nicht aus. Es gibt keine Brüche in seiner visuellen Oberfläche. Die problematischen Inszenierungen nehmen selbst großen Raum ein. Kleine Spannungen und Gegensätze bleiben selten und sehr dezent. Als Hannah die Badezimmertür aufreißt und ihre Tochter auf dem Klo fotografiert, ist der Übergriff deutlich. Wenn einige Minuten später dann die Filmkamera Violetta selbstverständlich auf die Schultoilette folgt, deutet sich ganz leicht an, was eigentlich die Stärke dieses Films hätte sein können: Moral, Ästhetik und Verantwortung mit ihrer Macht und Gemachtheit in Verbindung zu setzen.

Stattdessen belässt Ionesco es bei einer gelegentlichen Überinszenierung, etwa wenn sie Violetta und den klischeehaft gezeichneten Popstar Updike in Vogelperspektive perfekt küssend auf den Rasen drapiert zeigt (inklusive dem aufgeschlagenen Edgar Ellen Poe-Gedichtband). Diese bunten Spektakel funktionieren aber kaum als Gegenstrategie zu eben jenen Bildern, deren Entstehung hier thematisiert wird. So bleibt dann doch nur ein psychologischer Thriller, der zwar die Mutter-Tochter-Abhängigkeiten solide erzählt, am Ende aber in einer grotesken psychoanalytischen Erklärung gipfelt.

„I‘m not a f**king princess“ läuft seit dem 20.10.2011 im Kino